第2章 仏教精神を胸に、新たな一歩

「これからが真の布教期なのだ。立正佼成会の布教史は、記念すべきこの日から第一歩を踏み出したのだ」

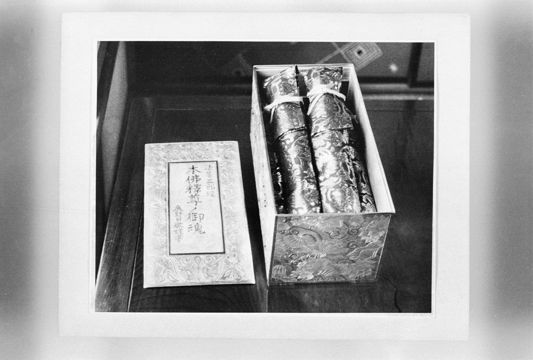

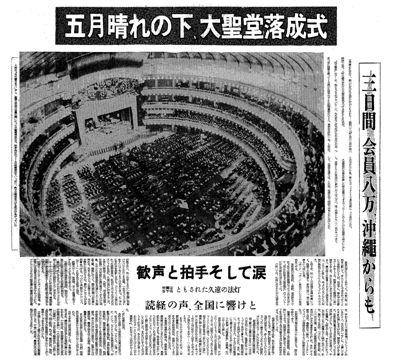

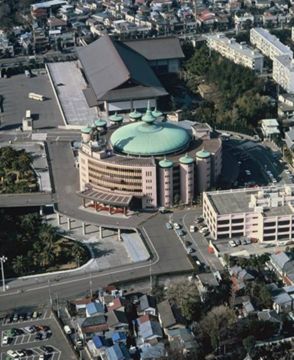

庭野開祖の願いと会員の真心が結集した大聖堂は、1964年5月15日、8年の歳月をかけて落成の日を迎えました。落成式に先立って3月には入仏式が行われ、胎内に庭野開祖の写経した『法華三部経』十巻が納められた久遠本仏像が勧請(かんじょう)されました。御本尊は仏師・錦戸新観師によって手掛けられ、彫金の菩提樹は帖佐美行師、そのほかにも様々な専門家が尽力いたしました。

大聖堂完成は到達点ではなく、真の大衆教化への出発点と述べられた庭野開祖——。その言葉通り、釈尊の慈悲を具現化すべく佼成会では「一食を捧げる運動」「アフリカへ毛布をおくる運動」をはじめ、様々な社会・平和活動を行いました。

昭和35年

1960

53歳

大聖堂は、釈尊の理想郷実現の根本道場として建設を企画されたと表明

53歳

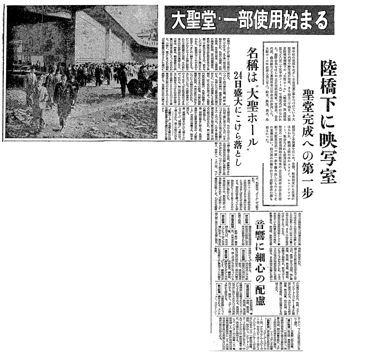

大聖ホール落成式

53歳

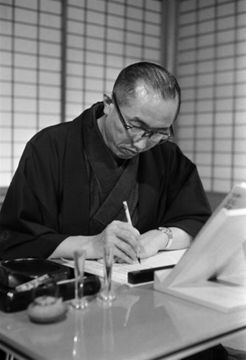

開祖さま、大聖堂に奉安する本仏釈尊像の胎内に納める『法華三部経』十巻の写経を本部で始める。

54歳

錦戸新観師のアトリエにて、納経の儀が行われる。

本仏釈尊像の胎内に『法華三部経』十巻の写経と『法華経の新しい解釈』を納める

昭和37年

1962

55歳

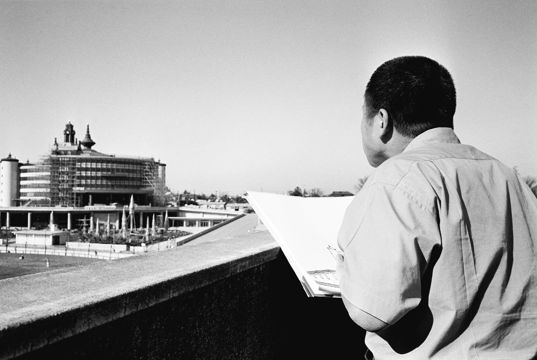

ジャスパーを求めて、採石現場と加工工場を訪ねる

昭和38年

1963

56歳

山下清画伯が完成間近の大聖堂を訪問

56歳

第七期工事開始

昭和39年

1964

57歳

大聖堂で御本尊入仏式が行われる

全国約百四十一支部で一斉に入仏読経の儀

57歳

御守護尊神と御曼荼羅勧請式が大聖堂4階ホールで行われる

57歳

大聖堂落成式典

昭和40年

1965

58歳

大聖堂パイプオルガン完成披露式

昭和41年

1966

59歳

大聖堂で会歌「教えあおげば」の発表会

昭和43年

1968

61歳

第一回御本尊・御守護尊神勧請式

各家庭に初の勧請

昭和44年

1969

62歳

大聖堂に安置する本仏釈尊像が完成する

昭和49年

1974

67歳

大聖堂建立10周年

昭和55年

1980

73歳

大聖堂改修工事開始

昭和57年

1982

昭和59年

1984

77歳

大聖堂建立20周年

77歳

第25回IARF(国際自由宗教連盟)世界大会が大聖堂はじめ本部諸施設で開催

昭和62年

1987

平成3年

1991

85歳

本会初の法燈継承式

会長位が庭野日敬開祖から庭野日鑛第2代会長へ委譲され、「法燈継承之証」が手渡された

平成6年

1994

87歳

創立56周年(大聖堂建立・御本尊像勧請30周年)記念式典

88歳

庭野日鑛2代会長は長女・光代さん(光祥次代会長)を第3代会長に指名