庭野会長法話 (私たちの誓い)

八年の歳月を費やして

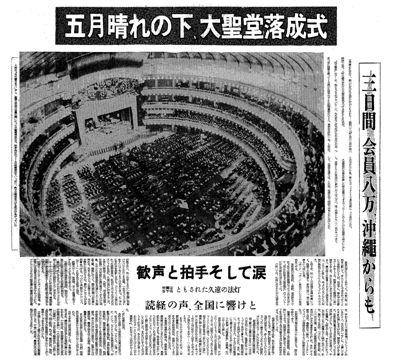

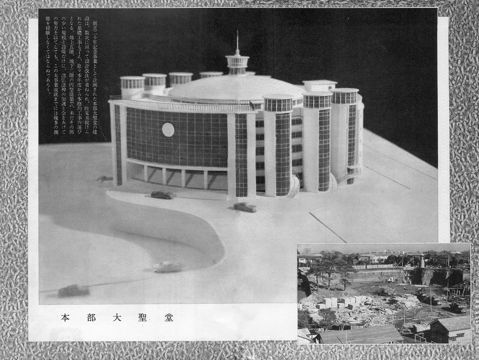

私たち立正佼成会会員にとって大きな願望であった大聖堂が、三月四日の入仏式をもって完成しました。昭和三十一年二月二十四日に地鎮祭を行なって以来、満八年と九日の歳月を費やして、ここに完成の日を迎えたわけです。

この間、全国津々浦々の会員が寄せた真心の結集は、なみなみならぬものがあります。

全国各地に咲いた、そうした美しい話題は佼成新聞を通じて数多く紹介されてきました。こうした数々の話題を耳にするたびに、私は、正しい教えをいただく人びとの強い信仰観と、不断不屈、常精進の精神に、強く胸を打たれたものです。

★末法照らす久遠の法灯

末法万年を照らす久遠の法灯はこのようにして、正しい教えを奉る人びとの集まり、正定聚にはいった人たちの手で、いまここに、完成の日を迎えたわけです。

昭和三十九年三月四日。私たちは、この記念すべき日を、喜びをもって迎えることができました。それというのも、諸仏諸天善神のご加護と、宇宙の真理にそった正しい教えがあればこそで、さらに私たち自身も、足りないながら一つ一つ、その教えの実践に励んできたからにほかなりません。

私はいままで“法華経行者に叶わぬことはない”ということを、繰りかえし繰りかえし述べてきました。これは、日蓮聖人のご遺文にもはっきり書かれてありますが、同時に私自身のこれまでの体験から割り出して「まさしくそのとおりだ」という強い確信があるからです。「法華経行者に叶わぬことはない」私はいま、声を大さくしてみなさん方にこう申しあげます。

当代一流の彫刻技術をふるって造られた久遠本仏のご尊像。現代科学の粋をあつめた電機室。地下に眠っていた宝石ジャスバーを探し出して、周囲の壁を美しくいろとりどり近代的な調和の美をととのえた正面玄関や聖壇等等、美観と設備を誇る法華経のの根本道場が、今日ここに築かれたのも、全会員が一丸になって、法華経行者の修に励み、仏法にそった正しい願いの実現に努力したたまものです。

★完成は最終目標ではない

しかしながら、大聖堂の完成は私たちの最終的な目標ではありません。むしろ、大聖堂が完成されたその日から、私たちのきびしい修行がはじまるのです。つまり大聖堂完成はゴール(到着点)ではなく、スタート(出発点)なのです。

これまで「一つの教団が大きな建物を建てると、その日を境いに既成化していく」といわれてきました。いろいろな教団の歴史をみると、たしかにそのような傾向は総体的に現われています。後世に残る大きな建造物を建てた教団のほとんどはたいてい、それを境に次第に活動が不活発になり、それまでの生命力にみちた機能が老朽化しているのです。

現在、既成宗教といわれる教団は、多かれ少なかれ、みなこうした悩みをもっています。それというのも、建物を建てたことで全信者が安心してしまったり、あるいはそれまでの成果に満足したり、りっぱな建物を維持することだけに心を奪われてしまうからです。要するに、建物を建てたために教団が既成化するのではなく、自分たちが建てた建物の中に自分たち自身がおのれの心を閉じこめてしまうところに、既成化の根本原因があるわけです。

★既成化のジンクス破ろう

とはいえ、歴史に残る大教団のほとんどは古今、洋の東西を問わず、伽らんの建立を契機に既成化しております。世界平和、人類救済の悲願を経典に示された教主釈尊の教えを世界の隅々に伝えるためにも、私たちは、教団既成化のジンクスを打ち破らなければなりません。スポーツの世界では「ジンクスは破れるもの」ということがいわれています。人間が作ったジンクスなら、人間が破れないはずはない--というのです。事実、水泳にしても陸上競技にしても世界記録はつぎつぎに更新されてきています。かつては、日本のお家芸だから、他国の選手は絶対に勝てまいといわれていた水泳や三段跳も、いまでは主客転倒の形になっています。してみれば、いま米国やオーストラリヤに勝てまいといわれる水泳競技の栄冠を、日本がとりかえせないとだれがいえましょう。宗教とてこれと同じです。

しかし、ジンクスを破るにはそれなりの努力を払わねばなりません。努力のないところには、進歩もジンクスを破る力も、出てこようはずはないのです。

★広宜流布は全会員で

では、どのようにして既成化のジンクスを打ち破っていくか--。

まず考えられるのは、過去を分析して現在の悪い傾向を小さいうちにつみとることです。これは前車の轍(わだち)を踏まぬために、絶対忘れてならないことです。他教団が残してくれたにがい経験を謙虚に学び、他山の石として、私たち自身の中にある悪い芽を早く除く、そのために努力する--この努力を怠ってはならないのです。

最近「布教は、支部長とか幹部だけかするもの。自分にはその任務などない」といって、布教の任務、広宣流布の使命を特定の人に課せられたものと思いこんでいる会員が、一部にみられるようですが、これなどは教団の既成化を促進する端的な例といえるでしょう。日本の既成教団は、これと同じ考えに害されて、ますます既成化しつつあるのです。

たとえば、長い伝統を誇る仏教教団では長い間、住職の説法方式を教義流布の方法としてきただけに、その習慣から抜けきれず、既成化の泥沼からはいあがれずに苦しんでいます。それともう一つ古くから伝わる檀家制度の上にアグラをかいていたことも見落とすわけにはいきません。檀家制度に安住し、布教も常に同じ人が一方的に話す方法しかとっていなかった--これでは既成化するのも当然です。牧師あるいは神父だけが教えを説いているキリスト教もこれと同じことがいえます。

★“私は布教師”の自覚を

私たちは他教団が歩んだ既成化への道を選び、みずからの墓穴を掘ってはなりません。きのう導かれた人がきょうは布教師となって日常生活の実践をとおして正法流布の活動を展開する。これが常に新しさをもつ宗教活動なのです。科学が発達し、文化が向上して、人間社会は日ごと夜ごとに進歩し発展しています。私たちは、そうした社会の進歩発展に即応した活動を展開しなければなりません。宇宙の法則にそった教主釈尊の教えを正しく認識したならば、だれもがこのような心になれるはずです。教団をを支えるすべての人がそれぞれの家庭で、あるいは職場で、道を歩くとき、人と話をするときなど、日常生活のありとあらゆる場所で、教えにかなった行ないをとおして人びとを教化する。これが新しい教団のもつ偉大なエネルギーなのです。布教は支部長や幹部だけがするものという、きわめて受動的なあやまった考えをもっていた人は、この際、きれいさっぱり捨てていただきたい。そして支部長や幹部は、そのようなあやまった考えをもっている会員に、その考えが間違っていることを、やさしく、じゅんじゅんと説いて、早く改めるよう指導していただきたい。佼成会が既成化するかしないかは全会員が“私は布教師”の自覚に立つか立たないかにかかっているのです。

大聖堂完成、久遠本仏勧請という喜ばしい日に固める“私たちの誓い”おのおのが「われは八万の大士」「私は布教師」の自覚と奮起であることを、重ねて申し述べます。(文責在記者)

(1面)